Neueste Erkenntnisse auf unserem Feldtag 2023:

Wie Bodenkundler mit dem Klimawandel umgehen

Die Agraringenieure Dieter Knakowski (Schöllkrippen) und Hans Koch (Hallstadt) sehen in der Landwirtschaft die Lösung vieler Probleme, die sie auf unserem Betrieb eindrucksvoll erläuterten.

Dauerbegrünung sowie Kalk, Kalk und nochmals Kalk – mit diesem Ratschlag an die Landwirte, Gärtner und Winzer ist sich der Bodenkundler aus Schöllkrippen mit seinem Kollegen Hans Koch aus Hallstadt bei Bamberg einig. Der 59-Jährige erforscht seit Jahrzehnten die Abläufe im Boden und gilt im Landbau als Spezialist für Unter- bzw. Beisaaten. Die beiden Agraringenieure lernten sich erst auf diesem Feldtag kennen. Dass sie weitgehend für dieselben Maßnahmen zur Bodenverbesserung und Klimaresilienz werben, schien auch Skeptiker unter den Zuhörern zu überzeugen. Dabei entsprechen viele Maßnahmen den Anbaumethoden früherer Zeiten, als es noch keine großen Landmaschinen und ausgefeilte Kunstdünger gab. Mit dem unbegrenzt verfügbaren und billigen Kalk dem Wasserhaushalt und dem Leben im Boden und damit der Fruchtbarkeit auf die Sprünge zu helfen, ist seit Jahrhunderten üblich.

Folgen des Klimawandels mildern

Dieter Knakowski spricht von der Regenverdaulichkeit des Bodens. Er berechnete die Wasserspeicherfähigkeit des kargen Hangs an unserem Bergsee mit 80 Liter je Kubikmeter, wenn er begrünt ist. Die Menge ließe sich kurzfristig durch Kalkgaben und den weiteren Verzicht auf Pflügen und Eggen um fünf Liter steigern. Die allerbesten Böden können sogar 200 Liter aufnehmen. So ein Spitzenwert allerdings lässt sich im Buntsandstein-Verwitterungsgebiet des Spessarts nicht annähernd erreichen. Der Grund dafür ist der hohe Säuregehalt der Erde. Die 20 bis 25 Zentimeter hohe Humusschicht hat einen pH-Wert von 5,5 bis 5 (7 ist der Neutralwert). Darunter, in der Spessart-typischen Braunerde, steigt der Säuregehalt bis in 80 Zentimeter Tiefe auf 4 an. Diese Schicht ist noch durchwurzelbar und es finden sich die wichtigen Bodenlebewesen wie der Regenwurm. Darunter jedoch steigt der Säuregehalt auf 3,8 bis 3,5, was weder Pflanzen noch Tiere vertragen. Der hohe Wert erklärt sich laut Knakowski mit dem Eintrag des sauren Regens in den 1960er Jahren.

Damit das Wasser im Boden bleibt

Beide Referenten raten allen Landwirten zu regelmäßigen Untersuchungen ihrer Standorte. Dies gibt Aufschluss, welche Mineralien gegebenenfalls zugeführt werden müssen. Ob Kalk fehlt, könne der Bauer auch leicht selbst feststellen: etwas zehnprozentige Salzsäure aus der Apotheke auf die blanke Erde – schäumen die Tropfen auf, ist genug Kalk frei verfügbar. Ob allerdings eine Bodensanierung nötig ist, könne nur eine Grabung von einem Meter Tiefe zeigen. Für unsere Christbaumkultur lautete die Empfehlung, einmalig drei Tonnen kohlensauren Kalk je Hektar auszubringen und dann jährlich eine Tonne. Der Kalk sickert über die Jahre ein und repariert so auch den säuregeschädigten Boden in der Tiefe. Eine Tonne Kalk kostet Hans Koch zufolge etwa 50 Euro.

Dienende Pflanzen

Laut Dieter Knakowski schwemmen in Hanglagen zehn Tonnen Erde je Hektar und Jahr ab – dieser natürliche Erosionsprozess sei nur mit gut durchwurzelten Humusböden zu begrenzen, die nach Möglichkeit zusätzlich durch eine Mulchschicht geschützt sind. Die Bodenbearbeitung mit Pflug und Egge sieht der 66-Jährige, selbst gelernter Landwirt, generell kritisch, denn sie belüftet den Boden mit Sauerstoff, was Kompost und Humus abbaut. Dienende Pflanzen, so sein Kollege Koch, können mit ihren Wurzeln das Erdreich gründlicher und tiefer lockern als jede Maschine. Überdies verdrängen sie Unkräuter. So haben wir beispielsweise im Gegensatz zu früher kaum noch Probleme mit dem Weidenröschen, das Pilzkrankheiten auf Nadelbäume überträgt. Über die Interessengemeinschaft der Jungweihnachtsbaumanbauer (IGW) forscht die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein zum Untersaaten-Einsatz; Hans Koch hofft, dass sich auch in Bayern, Baden-Württemberg oder Österreich amtliche Stellen damit befassen werden.

Dieter Knakowski erklärt die Bodenschichten

Hans Koch demonstriert die Säureregulierung durch Kalk

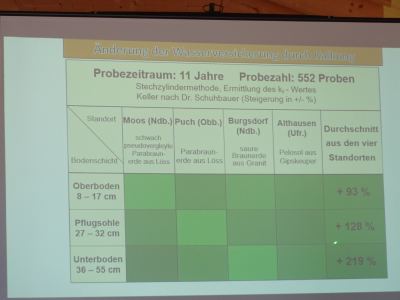

Kalkung steigert die Humusbildung und damit den Ertrag und die Wasseraufnahmefähigkeit der Böden enorm

Interessante Vorführung auf unserem Feldtag 2023

Schon häufiger konnte man die „Riesendrohne“, die wie ein Ufo anmutet, über Mittelsinn fliegen sehen.

Dieses Mal war sie ein weiterer Programmhöhepunkt unseres Feldtages. Nach den Ausführungen des Bodenkundlers und Bodenschätzers Dieter Knakowski und Hans Koch vom Landwirtschaftlichen Agraringenieurbüro für Bodensystemleistungen Koch (LaWiBeKo, München) stellte Drohnenpilot Manuel Ursel (agrar-copter.de, Bergtheim/Unterfranken) eines der größten Fluggeräte dieser Art in Deutschland in unseren Kulturen vor.

Diese Drohnen haben erst im Januar 2022 die Zulassung für den Flugbetrieb erhalten. Auf sechs bis acht Hektar pro Stunde können sie Saatgut, Dünger, auch Flüssigdünger, ausbringen. Im Weinbau sind auch Pflanzenschutzmittel zugelassen. Wie Manuel Ursel erläuterte, koste seine Drohne etwa 40.000 Euro. Sie verfügt über ein 360-Grad-Radar und weiche somit allen Hindernissen zuverlässig aus. Die Flugzeit beträgt nur zehn Minuten, dann müssen der Akku gewechselt und der Saatgut-Tank aufgefüllt werden.

Hans Koch und Manuel Ursel befüllen die Drohne mit der für unseren Boden speziell zusammengestellten Zwischenfrucht. Die Drohne mit einer Arbeitsbreite von 7 m, einer Arbeitsleistung von bis zu 8 ha/Std. ist 80 kg schwer, davon sind 30 kg Nutzlast.

Drohnenpilot Manuel Ursel demonstriert dem Fachpublikum die programmierte Flugbahn in Schleifen quer zum Hang. Wenn die Akkus mit Strom aus Pflanzenöl geladen werden, verläuft der ganze Prozess CO₂-neutral.

Das zukünftige „technische Team“ in unserem Christbaumanbau: Eine Drohne zur Ausbringung von Untersaaten und Dünger und unser Portaltraktor zur Pflege der Untersaaten